愛媛県

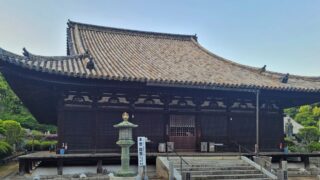

愛媛県 [愛媛県宇和島市] 和霊神社(われい じんじゃ)

和霊神社は、承応2年(1653年)に宇和島藩政草創に尽力した山家清兵衛を祀る神社です。米沢出身の山家清兵衛は、伊達秀宗の元で産業の拡充、民政の安定に手腕を発揮しましたが、元和6年(1620年)に凶刃に倒れました。その後、この事件に関与した者...

愛媛県

愛媛県  岡山県

岡山県  鳥取県

鳥取県  徳島県

徳島県  高知県

高知県  愛媛県

愛媛県  香川県

香川県  岡山県

岡山県  山口県

山口県  島根県

島根県