静岡県

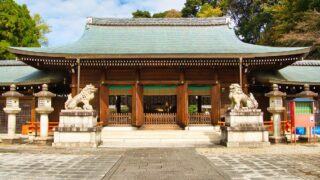

静岡県 [静岡県富士市] 富知六所浅間神社(ふじろくしょせんげん じんじゃ)

富知六所浅間神社は、孝昭天皇2年(紀元前474年)頃創建されたと伝わる大変歴史ある神社です。当初は富士山山腹にあったが、富士山噴火のため延暦4年(785年)に現在の地に遷座しました。平成28年(2016年)6月には約250年ぶりに社殿が改築...

静岡県

静岡県  京都府

京都府  徳島県

徳島県  広島県

広島県  富山県

富山県  山口県

山口県  熊本県

熊本県  岐阜県

岐阜県  大阪府

大阪府  埼玉県

埼玉県