大阪府

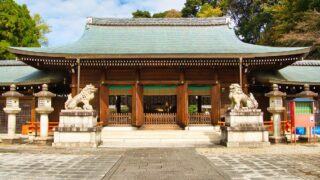

大阪府 [大阪市平野区] 杭全神社(くまた じんじゃ)

杭全神社は、貞観4年(862年)に創建された神社で、坂上田村麻呂の孫である当道が素戔嗚尊を勧請して第一殿に平野郷の氏神として祀ったことが始まりと伝わります。毎年7月11~14に開催される平野だんじり祭りが有名です。大阪の初詣スポットしても有...

大阪府

大阪府  奈良県

奈良県  京都府

京都府  大阪府

大阪府  滋賀県

滋賀県  和歌山県

和歌山県  京都府

京都府  兵庫県

兵庫県  奈良県

奈良県  京都府

京都府