愛知県

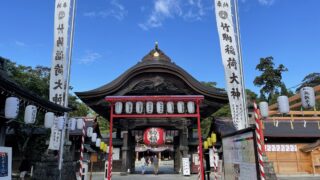

愛知県 [愛知県津島市] 津島神社(つしま じんじゃ)

津島神社は、欽明天皇元年(540年)に鎮座された大変歴史ある神社で、全国に約3,000社ある津島神社・天王社の総本社です。本殿は徳川家康の四男松平忠吉の妻の寄進、楼門は豊臣秀吉の寄進と多くの武将にゆかりがあります。江戸時代には「伊勢津島、両...

愛知県

愛知県  宮城県

宮城県  大阪府

大阪府  千葉県

千葉県  埼玉県

埼玉県  島根県

島根県  富山県

富山県  徳島県

徳島県  新潟県

新潟県  和歌山県

和歌山県