福岡県

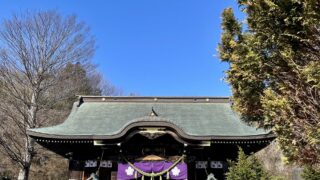

福岡県 [福岡県八女市] 福島八幡宮(ふくしま はちまんぐう)

福島八幡宮は、1661年(寛文元年)に八女福島の地にあった福島城の辰巳櫓跡に建立されました。八女市にある土橋八幡宮から分霊され、以来、旧福島城内住民の氏神様として崇められてきました。例大祭は、毎年9月20日に開催される「福島燈籠人形」で知ら...

福岡県

福岡県  奈良県

奈良県  福島県

福島県  京都府

京都府  佐賀県

佐賀県  千葉県

千葉県  滋賀県

滋賀県  愛知県

愛知県  鹿児島県

鹿児島県  岐阜県

岐阜県