高知県

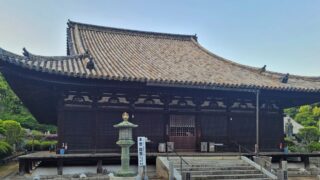

高知県 [高知県南国市] 摩尼山 国分寺(まにざん こくぶんじ)

摩尼山国分寺は、天平勝宝8年(756年)頃に行基により創建された寺院で四国八十八箇所霊場の第29番札所になっています。聖武天皇により全国に建立された国分寺の一つで行基が千手観世音菩薩を刻み本尊として安置したことが始まりと伝わります。「土佐日...

高知県

高知県  岡山県

岡山県  新潟県

新潟県  宮城県

宮城県  徳島県

徳島県  大分県

大分県  高知県

高知県  愛媛県

愛媛県  香川県

香川県  大阪府

大阪府